|

| A reflexão no dia-a-dia. |

Bosquimanes e sua historiografia

A historiografia de qualquer povo é um tecido de retalhos com registos de momentos altos e baixos

Esta asserção pode não ser aplicável universalmente, mas para Angola, é inquestionavelmente assertiva, quando se trata da comunidade San, Bosquímanos ou Boximanes, como se designam também

Não é sem razão que asseveramos isto, mas porque, os períodos históricos, demonstraram sucessivamente que o adágio dos primeiros poderem ser os últimos, aplica-se, pelo menos até aos dias que correm, à comunidade San de Angola.

Registos históricos, atestam que a invasão do território San pelos Bantu, por volta do século I e VI, influenciou profundamente o seu modus vivendi e, os regelou consequentemente, a situações dramáticas, que colocavam em causa, à sua própria existência

Estudos como Where the first are last: san comunities Fighting for Survival in Southern Angola, de Richard Pakleppa e Américo Kwononoka (2003) e a abordagem: Angola, os Sans e o Desenvolvimento: relatórios das Comunidades Sans do sul de Angola (2007) são investigações que além, de corroborarem com essa tendência, também abordam sucintamente, o retracto histórico, linguístico e antropológico da comunidade San

Mas terá a invasão Bantu, acabado/influenciado a cultura San? O que é a cultura San hoje?

Neste artigo, procuramos responder estas questões usando o método lógico-histórico, claro como empírico, consubstanciado fundamentalmente, na consulta bibliográfica das áreas de antropologia social, de história e sociolinguística de autores angolanos e estrangeiros.

Procuramos abordar assuntos como: A hipótese da origem e fixação dos Sans; Os traços culturais: nascimento, casamento, herança e religião, sem deixar de parte à sua língua

Contamos embarcar e viajar consigo no tempo histórico e desembarcar na contemporaneidade.

Origem e fixação

|

| Origem lendária. |

A lendária origem

A origem dos Bosquímanos é lendária e recheada de enigmas: até hoje nenhuma convicção é consensual, entre os antropólogos, sobre à génese certa deste povo

De acordo com alguns estudiosos, como Impey ( [s/d] :53), os Bosquímanos têm a sua filiação genética, em homens de Grimaldi, negróides descendentes de povos oriundos da Ásia, portadores de cultura de tipo aurinhacense que há mais de 50 000 anos viveram na Europa ocidental

Esta hipótese coaduna em parte, com a ideia de Almeida (1994: 27) ao afiançar, que este povo é produto de cruzamentos de mulheres africanas com homens chineses ou mineiros persas, assírios, indianos, quando em terras da rainha de Sabá, por ordem de Salomão, se efectuavam explorações auríferas

Destas alegações, surge uma convergência, o local da genealogia: a Ásia. Adiante só são divergências próprias de estudos diacrónicos de povos ágrafos

Sobre a fixação dos Sans, parece inicialmente ser uma abordagem paradoxal, pelo nomadismo inato dos Bosquímanos

Contudo, a sua integração em comunidades sedentárias, permite-nos abordar o assunto, sem deixar de lado, o processo que os levou a sedentarização, assim como, as grandes migrações. Comecemos, pela migração, por anteceder a sedentarização

Os Bosquímanos realizaram duas grandes migrações: uma para o Sul em direcção ao lago Ngami África central, fixando-se por algum tempo nas bacias dos rios Vaal Reit. Desta horda, uns partiram para a Gricualandia ocidental e outros para o leste até Wittebergen e os restantes para o sul, ocupando um extenso território da África do Sul

Outra migração dos San encaminhou-se para Oeste, chegando ao litoral atlântico, ao Sul de Windhoek, onde depois seguiu para o oriente, assenhorando-se das terras em que actualmente se situam Lourenço Marques e em seu termo

Mais tarde obrigados pelos Bantu, deslocaram-se para o ocidente indo habitar para as regiões onde previamente haviam estacionados os Bosquímanos da primeira migração, como atesta também, Stow ([s/d]: 98)

Com a chegada dos povos Bantu, no século XIII, vindos do Vale do Benué, entre os Camarões e a Nigéria, os San foram expelidos para o sul do continente. Habitando actualmente na Namíbia, Africa do Sul, Angola e uma pequena parte na Tanzânia

Os Bosquímanos de Angola são considerados descendentes tanto da primeira como da segunda migração

Fisiologicamente os Bosquímanos são de pequena estatura entre 1.30 a 1.50 metros, fraca corpulência, grande magreza com rugosidade na pele, cor amarelada - torrada cabelos curtos dispostos em tufos ou grão de pimenta, face achatada, esteatopigia (grande quantidade de gordura nas nádegas femininas); orelhas pequenas com lóbulos aderentes. A pele mostra-se geralmente pouco pigmentada, cor amarela - pergaminhada, por vezes mais escuras, com escassa pilosidade corporal e rara barba

Os traços culturais

Introdução

A cultura é o bilhete de identidade de um povo. Ela é também entendida como o ethos de um povo, ou seja, o conjunto de características que o diferenciam de qualquer outro

Hoje, no mundo globalmente multicultural, a tendência de ‘glotofagia’ das ‘maiores’ culturas às ‘menores’ é iminente. Mas também, já foi comprovado cientificamente, que as culturas nunca desaparecem: transformam-se, adaptam-se com a maior ou menor dificuldade

Em Angola, apesar de não existirem dados oficiais actualizados sobre o número exacto de San, sabe-se que das 18 províncias, apenas três albergam os San: a da Huíla, a do Cunene e a do Cuando Cubango

Deste facto, conjectura-se que a sua cultura tenha sofrido alterações e/ou influências: primeiro, pelo facto do seu território de ter sido invadido; por ter migrado para locais mais seguros durante a guerra civil, e por fim, porque o seu modus vivendi mónade foi fortemente influenciado pelas mutações políticas do período conflituoso, e muito provavelmente, pelas mutações da natureza: seca, desertificação, extinção de espécies animais e outros factores exógenos

Estas afirmações, ainda que hipotéticas, por carecerem de mais investigação, podem ser legítimas, na medida em que até agora, nada ou pouco tem sido feito para se apurar as alegações supra feitas

Portanto, precisa-se de vários estudo antropológico, sociológicos, históricos e de outras áreas sociais e não só, diacrónico e sincrónico, para se poder afirmar com rigor sobre a mudança/extinção ou não da cultura San

Nascimento

A mulher Bosquímana dá à luz no meio da floresta, sem assistência, mesmo que se trate de uma primípara.

Neste caso, por ser a primeira vez, deverá ser vigiada por uma idosa mais experiente, encarregada de observar, por traz de uma árvore, com prontidão para intervir caso necessário, por um lado.

Por outro, há relatos antropológicos que nos revelam, que para o parto, a parturiente põem-se de joelhos e, é assistida por uma parteira tradicional que procede ritualmente da seguinte forma: senta-se frente à parturiente e entala os seus pés entre as coxas para minimizara as dores de parto e todos os movimentos que advierem. Encarrega-se também de tratá-la com folhas aromáticas até completa restauração.

Casamento

|

| Os rituais são exigências essenciais. |

O casamento na comunidade San resulta de concertações e escolhas das mães quando os seus filhos ainda são criança.

Cabe a progenitora da futura noiva decidir o noivo apropriado.

Quando entre os 20 e 25 anos de idade, as negociações preliminares retomam já com os pais, familiares directos, e um amigo do

noivo, normalmente, pertencente ao mesmo acampamento da rapariga pretendida

Em todo caso, a rapariga é publicamente interrogada, para saber se aceita ou não. Em caso de aceitação, o noivo deve morar em casa de uma família da noiva, para provar as suas aptidões, bom caçador. Enquanto o compromisso durar, as famílias trocam presentes.

Findo o processo é-lhe entregue a mulher sem mais nenhum ritual.

Herança

A herança deste povo nómade não passa de instrumentos de caça: machadinhos, flechas, e peles que passam a herdade da mulher depois da morte do companheiro.

Existe outra versão, que aponta, que a herança é um misto de lei «patrilinear» e «matrilinear» ou seja, o arco e a flecha são herdados pelos parentes maternos do defunto, enquanto os machadinhos vão para os filhos.

Entretanto, estes procedimentos primitivos vão sendo substituídos por costumes de povos Bantu vizinhos, em que a herança vai para o sobrinho, filho mais velho da irmã do esposo.

No caso de não haver descendentes masculinos da linha materna a herança passa directamente para um filho de uma prima materna do falecido, ou seja, para um segundo sobrinho.

A religião San consiste sobretudo na veneração aos astros e seus estados de mutação.

Para os San o Ser-Supremo é a Gaua a quem atribuem os sucessos ou insucesso da caça e de outras bênçãos ou maldiçoes.

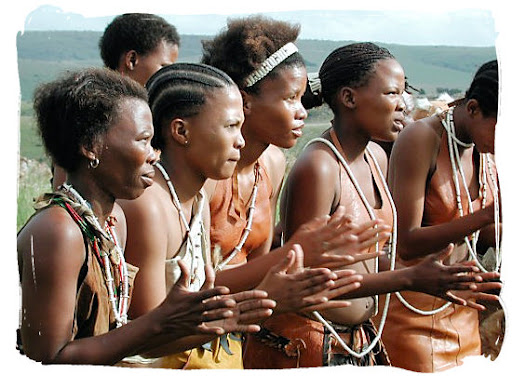

No que diz respeito ao culto lunar, o aparecimento da lua nova é celebrado com manifestações de alegria, o que se repete por ocasião da lua cheia: exibem-se danças imitando animais da floresta e canções de uivos. Muitas vezes a lua é considera também um deus. Quando surge é fortemente saudada como a um pai que visita os filhos raramente, além de a considerem morada dos espíritos dos ancestrais

A maior parte das línguas khoisan são faladas na Africa do Sul. Entretanto, existem também, dois pequenos grupos de populações: os Hatsa e os Sandawe, situados na Tanzânia, cujas línguas diferem acentuadamente, tanto entre si, quanto das línguas do grupo da Africa do Sul

Os linguistas dividem a família em três ramos: (1) hatsa; (2) sandawe, (3) khoisan sul africano

O khoisan sul-africano compreende três grupos de língua: (1) grupo norte, que engloba as línguas san do norte, dos Auen e dos Kung; (2): Khoisan central, dividido em dois grupos: a) kiechaware, b) naron, khoi-khoi; (3) san do sul, grupo que apresenta a maior diferenciação interna.

Os San de Angola enquadram-se nesta ultima família

No entanto, pouco ou nada se tem feito em relação a preservação da sua língua.

Actualmente, este grupo minoritário é bilingue e/ou plurilingue, em alguns casos, por adoptar os idiomas dos povos vizinhos.

Falam à sua língua apenas entre si, em ambiente familiar e quando isolados dos grupos Bantu

Outrossim, das investigações efectuadas sobre o estado actual da língua dos San, em Angola, não se prevê em nenhum momento, políticas para à sua preservação e promoção à semelhança do que é feito por exemplo com o Umbundo, Quimbundo, Nhaneca e outras mais: Faça-se alguma coisa para preservar a cultura e a bela língua dos San de Angola.

OBS: A bibliografia não obedeceu ao critério alfabetico nem de formatação única.

Bibliografia

Alan Barnard, Hunters

and Herders of Southern Africa: A comparative ethnography of the Khoisan

peoples, Athens/Ohio: Ohio University Press, 1992

ALMEIDA, de António (1994) Bosquimanos de Angola.

Lisboa. meditora Estampa.

ALMEIDA, Maria Emília Castro (1942) Bosquimanos do

Além cubango, Angola estudos colonial. Lisboa.

ALVES, da Cunha (1918) População indígena de

Angola. Coimbra.

Andrew Smith e outros, Bushmen of Southern Africa: Foraging societies in transition,

Athens/Ohio: Ohio University Press, 2000Especial

Angola Digital.

Duarte, José Bento (1999) Senhores do Sol e do

Vento - Histórias Verídicas de Portugueses, Angolanos e Outros Africanos.

Editorial Estampa - Lisboa.

FERNANDES,

João, e NTONDO, Zavoni (2002). Angola: Povos e Línguas, Luanda,

Editorial Nzila.

ELLIOT, J. H. (1984) O velho mundo e o Novo. Lisboa. Editorial Querco.

ESTERMANN, Carlos (1960) Etnografia do Sudoeste de Angola. Agência geral

do Ultramar Centro de Informação e Turismo de Angola.

RODOLPHO, Adriane Luise (2004) Rituais, ritos de passagem e de iniciação.

Estudos teológicos São Paulo.

FISCHANN, Roseli, VIDAL. B.L e GRUPIONI, Luis (2001) Povos indígenas e

tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. Brasil:

Edusp Editora da Universidade de São Paulo.

Isaac Schapira, The

Khoisan Peoples of South Africa: Bushmen and Hottentots, Londres:

Routledge, 1963

José

Bento Duarte, Senhores do Sol e do Vento - Histórias Verídicas de Portugueses,

Angolanos e Outros Africanos,

Editorial Estampa, Lisboa, 1999)

REDINHA, JoséEtnias e culturas de Angola, Luanda: Instituto de Investigação

Científica de Angola, 1975

Manuel

Viegas Guerreira, Bochímanes !Khu de

Angola, Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1968

________ (1974) Distribuição étnica de Angola.

Luanda. Instituto de Investigação Científica de Angola. Centro de Investigação

e Turismo de Angola. 8ª Edição, actualidade editora.

PINTO. Antunes Rafael Kaiumba, NÓBREGA,

Paulo Jorge (2009) Processo de Integração da Comunidade Bosquímana. Um

Estudo Exploratório no Município da Chibia. Proposta de Enriquecimento dos

Conteúdos no 2º Ano do Curso de História no ISCED do Lubango. ISCED –

Huíla.

SCHAPERA, Isaac (2004) Western cilivization and the native of South

Africa: Studeis and culture contact. USA: Routlegde Librari Edition.